L’hypnose et les neurosciences

Ce que les neurosciences révèlent sur l’hypnose

COMPRENDRE L'HYPNOSE À LA LUMIÈRE DES NEUROSCIENCES

DÉFINITION ET CLARIFICATION DES CONCEPTS

L’hypnose se définit comme un état modifié de conscience caractérisé par une concentration accrue, une absorption mentale intense et une réceptivité particulière aux suggestions. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit ni de sommeil, ni d’une perte de conscience, mais plutôt d’un mode spécifique de fonctionnement cérébral.

L’hypnose thérapeutique se distingue nettement de l’hypnose de spectacle. Elle vise à mobiliser les ressources internes du patient afin de réduire la douleur, gérer l’anxiété ou modifier certaines perceptions. Les neurosciences confirment aujourd’hui que l’hypnose est un état mesurable, associé à des changements spécifiques dans l’activité cérébrale et la connectivité entre régions.

DIFFÉRENCES ENTRE HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE ET ÉTATS DE CONSCIENCE ORDINAIRES

L’électroencéphalographie (EEG) et l’IRM fonctionnelle montrent que l’hypnose ne correspond ni au sommeil, ni à la simple relaxation. On observe une réduction du réseau par défaut (impliqué dans le vagabondage mental) et une modification de l’activité préfrontale. Cette configuration favorise la dissociation : le sujet vit intensément les suggestions, tout en réduisant le rôle critique et analytique de sa conscience ordinaire.

Ainsi, contrairement à un état de veille classique où le sujet filtre constamment les informations, l’hypnose crée un mode de fonctionnement où les suggestions orientent directement l’expérience vécue. Ce mécanisme explique la capacité de l’hypnose à générer des sensations réelles (analgésie, hallucinations sensorielles, mouvements involontaires) qui ne peuvent être produites simplement par l’imagination.

LES APPORTS DES NEUROSCIENCES

Les neurosciences apportent une validation scientifique à l’hypnose. Elles montrent que les suggestions hypnotiques peuvent activer les mêmes zones cérébrales que les expériences réelles : une douleur « suggérée » sous hypnose recrute le cortex somatosensoriel presque autant qu’une douleur induite physiquement.

Ces recherches permettent aussi d’utiliser l’hypnose comme outil expérimental. En manipulant perception, mémoire ou émotions par suggestion, on observe quels circuits cérébraux sont mobilisés. Cela a permis d’avancer sur la compréhension des hallucinations, des troubles de la douleur ou de certains symptômes psychiatriques.

Les mécanismes cérébraux de l’hypnose

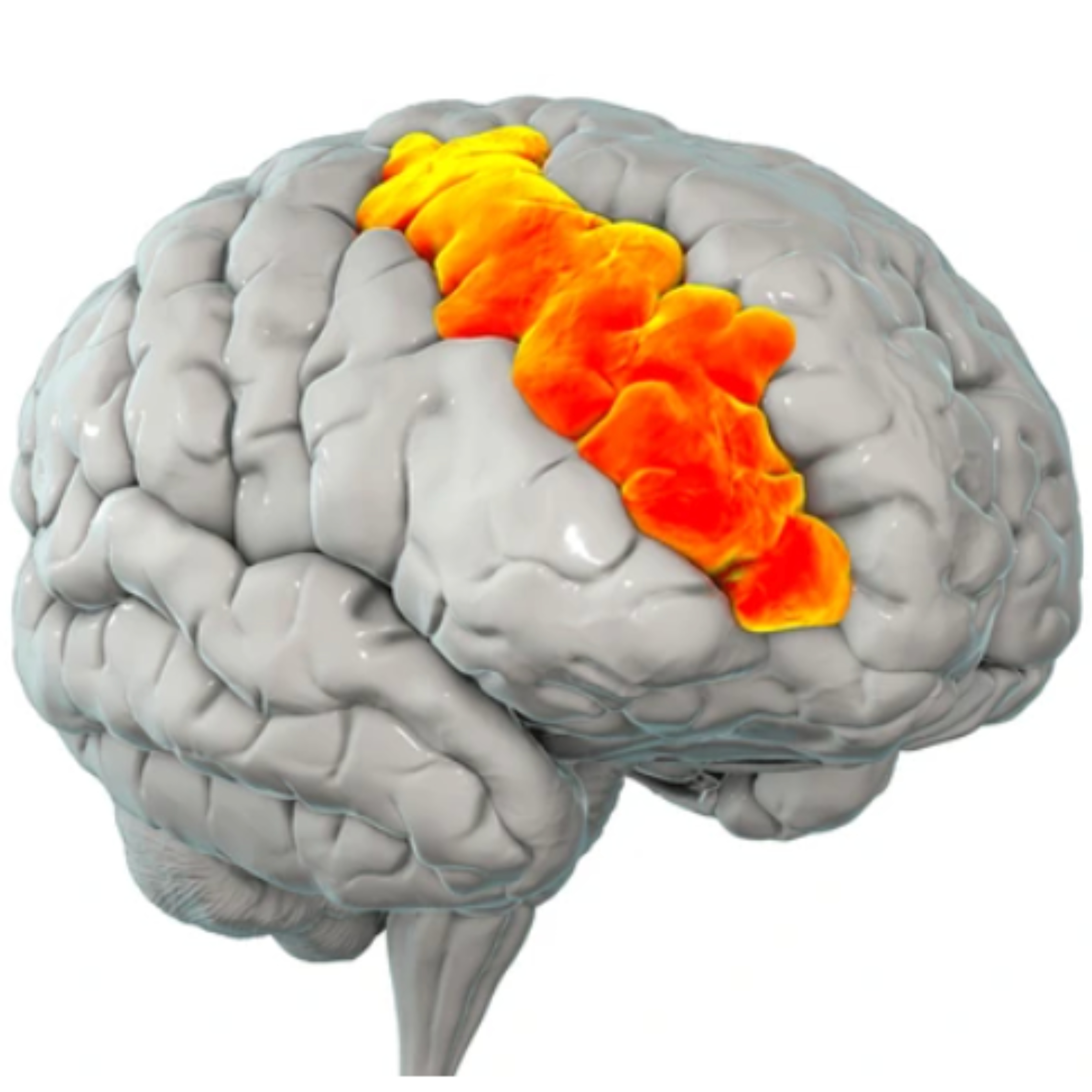

CORTEX PRÉFONTAL ET ATTENTION FOCALISÉE :

Le cortex préfrontal joue un rôle central dans l’orientation de l’attention et le contrôle exécutif. Sous hypnose, il devient un chef d’orchestre qui focalise l’attention sur les suggestions tout en diminuant les interférences extérieures.

Chez les sujets très réceptifs, la connectivité entre cortex préfrontal et insula (région de la conscience corporelle) est renforcée. Cela explique pourquoi les suggestions portant sur le corps (chaleur, engourdissement, légèreté) sont vécues comme réelles. En parallèle, certaines régions préfrontales associées au jugement critique voient leur activité diminuer, ce qui facilite l’acceptation des suggestions.

RÉSEAUX CÉRÉBRAUX IMPLIQUÉS :

Trois grands réseaux sont modifiés sous hypnose :

- Réseau par défaut : moins actif, ce qui réduit l’auto-réflexion et le bavardage mental.

- Réseau de saillance : habituellement chargé de signaler les stimuli importants, il oriente l’attention vers les suggestions et atténue la perception des distractions et douleurs.

- Réseau exécutif central : toujours actif mais avec un contrôle critique allégé, permettant au sujet de suivre les suggestions sans résistance consciente excessive.

Cette reconfiguration temporaire permet un état de concentration intense et flexible, qui favorise les changements perceptifs et comportementaux.

NEUROTRANSMETTEURS ET MODULATION DE LA PERCEPTION

L’état hypnotique est également associé à des changements neurochimiques. On observe une baisse du cortisol (hormone du stress) et une augmentation possible de l’ocytocine (hormone de l’attachement et de l’apaisement).

L’hypnose semble activer les systèmes inhibiteurs naturels de la douleur : endorphines et sérotonine. Certains travaux suggèrent aussi un rééquilibrage du système nerveux autonome, avec une prédominance parasympathique (ralentissement cardiaque, détente musculaire). Ces mécanismes biochimiques contribuent à l’effet analgésique et anxiolytique de l’hypnose.

Hypnose et perception de la douleur

MODULATION PAR CIRCUITS ATTENTIONNELS ET ÉMOTIONNELS :

Le cortex préfrontal joue un rôle central dans l’orientation de l’attention et le contrôle exécutif. Sous hypnose, il devient un chef d’orchestre qui focalise l’attention sur les suggestions tout en diminuant les interférences extérieures.

Chez les sujets très réceptifs, la connectivité entre cortex préfrontal et insula (région de la conscience corporelle) est renforcée. Cela explique pourquoi les suggestions portant sur le corps (chaleur, engourdissement, légèreté) sont vécues comme réelles. En parallèle, certaines régions préfrontales associées au jugement critique voient leur activité diminuer, ce qui facilite l’acceptation des suggestions.

ÉTUDES CLINIQUES ET IMAGERIE

Les études de Rainville ont montré que des suggestions hypnotiques diminuant la « désagréabilité » de la douleur réduisaient l’activité du cortex cingulaire antérieur, sans modifier l’intensité perçue. D’autres travaux ont confirmé que la douleur suggérée sous hypnose active des réseaux cérébraux proches de la douleur réelle, ce qui n’est pas le cas d’une douleur simplement imaginée.

Ces résultats montrent que le cerveau hypnotisé vit réellement les suggestions, et que la modulation de la douleur par hypnose repose sur des bases neurophysiologiques solides.

APPLICATIONS MÉDICALES

L’hypnose est utilisée en anesthésie (hypnosédation) pour réduire les doses de médicaments, voire remplacer partiellement l’anesthésie générale. Elle est également employée dans les soins palliatifs, la chirurgie plastique, la dentisterie ou les soins pédiatriques douloureux.

Les avantages sont multiples : réduction de la consommation d’antalgiques, récupération plus rapide, anxiété diminuée et meilleur confort global pour le patient.

Hypnose et plasticité cérébrale

APPRENTISSAGE ET MÉMOIRE

L’hypnose crée un contexte favorable à l’apprentissage par l’attention focalisée et la visualisation mentale. Les aires sensorielles et motrices peuvent s’activer comme lors d’une expérience réelle, renforçant la consolidation mnésique.

Des suggestions post-hypnotiques permettent aussi de renforcer ou inhiber certains souvenirs. Toutefois, cette capacité implique une vigilance éthique, notamment pour éviter la création de faux souvenirs.

RÉGULATION DES ÉMOTIONS ET RÉORGANISATION NEURONALE

L’hypnose agit sur les circuits de la peur et de l’anxiété. En modulant l’activité de l’amygdale et en renforçant le contrôle préfrontal, elle permet une meilleure régulation émotionnelle.

Ces expériences répétées peuvent induire des changements durables dans les réseaux neuronaux, grâce au principe de plasticité synaptique. Ainsi, l’hypnose facilite l’émergence de nouveaux schémas émotionnels plus adaptés.

PERSPECTIVE EN RÉÉDUCATION ET PSYCHOTHÉRAPIE

En rééducation, l’hypnose est utilisée pour stimuler la récupération motrice après AVC ou traumatismes. Visualiser sous hypnose le mouvement d’un membre paralysé active les zones motrices correspondantes, ce qui favorise la réorganisation cérébrale.

En psychothérapie, l’hypnose aide à travailler sur les émotions intenses (anxiété, dépression, trauma). Elle permet de revisiter les souvenirs dans un cadre sécurisé, de créer des images correctrices et de renforcer la confiance du patient.

Applications cliniques validées

DOULEUR CHRONIQUE ET AIGUE

Les méta-analyses confirment l’efficacité de l’hypnose dans la gestion de la douleur. Dans la douleur aiguë (post-opératoire, soins invasifs), elle réduit la consommation de morphine. Dans la douleur chronique (fibromyalgie, lombalgie), elle diminue les scores de douleur et améliore la qualité de vie.

La réceptivité hypnotique varie entre individus, mais la majorité peut en tirer un bénéfice significatif.

TROUBLES ANXIEUX, STRESS POST-TRAUMATIQUE ET DÉPRESSION

Pour les troubles anxieux, l’hypnose facilite la désensibilisation et l’auto-contrôle. Dans le stress post-traumatique, elle aide à retraiter les souvenirs traumatiques et à réduire l’hypervigilance. En dépression, elle favorise l’activation de circuits positifs et l’apprentissage de l’auto-hypnose comme outil de régulation.

SOINS SOMATIQUES

En oncologie, l’hypnose réduit douleurs, anxiété et nausées liées aux traitements. En dermatologie, elle contribue à améliorer des affections influencées par le stress comme le psoriasis, l’eczéma ou certaines verrues. Dans les troubles fonctionnels, notamment le syndrome de l’intestin irritable, elle réduit les symptômes et améliore la qualité de vie, avec des résultats durables.

Perspectives et enjeux scientifiques

LIMITES ACTUELLES

La variabilité interindividuelle et les difficultés méthodologiques compliquent l’étude de l’hypnose. Les échantillons sont souvent réduits, et il est difficile de créer des groupes contrôles parfaitement comparables.

Il existe aussi un biais lié aux attentes des patients et aux conditions expérimentales, qui peuvent influencer les résultats.

DÉFIS MÉTHODOLOGIQUES

Les chercheurs doivent développer des protocoles robustes, avec des cohortes plus larges et des marqueurs objectifs (EEG, IRM). La standardisation des inductions et l’identification de biomarqueurs fiables de la transe sont des enjeux majeurs.

Il est aussi essentiel de mieux former les cliniciens et les chercheurs à l’hypnose pour améliorer la qualité des études.

L'AVENIR DE L'HYPNOSE

L’hypnose va probablement se développer dans les hôpitaux, en complément des soins classiques. Les technologies comme la réalité virtuelle et les applications d’auto-hypnose vont faciliter son accessibilité.

À terme, on peut envisager une personnalisation des suggestions en fonction des profils cérébraux des patients, renforçant l’efficacité de la pratique. L’hypnose s’impose ainsi comme une approche complémentaire sérieuse et fondée sur des preuves.